نعم لقد أخذت هذه القصيدة جهدا خارقا فى إعدادها ، بدءا من تغيير بعض كلماتها التى كانت مثار خلاف بين حليم ونزار لم يُعرف حينئذ مصادره لاعتبارات كثيرة ، نالت منه التكهنات والتوقعات وأيضا الشائعات مانالت حتى أثارت جدلا واسعا ، ربما كانت لأسباب سياسية أو فنية أو غير ذلك ، لدرجة أن الاتصالات التليفونية امتدت بينهما إلى ساعات طوال ، انتقل حليم بسببها ليقيم بفندق شيراتون القاهرة فى إقامة كاملة فتح خلالها خطا دوليا مباشرا كى يقنع الشاعر بوجهة نظره ، وماكان لنـزار أن يقتنع ، وخاصة أنه من الشعراء الذين يعتزون بأنفسهم جيدا ولايقبل النقد بسهولة ، فضلا عن أن ظروف تواجده وقتئذ فى دبى لم تمكنه الاجتماع بحليم فى القاهرة ، حتى يكون التفاهم أكثر مرونة وتبادل وجهات النظر على أرض الواقع له مساحته الرحبة للوصول إلى اتفاق يرضى به الطرفان ، وخاصة أن حليم كان من الصعب أن يغنى مالايصادف إحساسه ، ويعلم أن العمل وهو مكتوب فى دواوين الشاعر لايصل إليه إلا صفوة المثقفين ، وأن اللحن فى نوتة الملحن لاقيمة له إن لم يؤد بصوت تعشقه الناس ويصل لآذانهم ويداعب إحساسهم ويدغدغ مشاعرهم ، فإن لم يكن إحساسه صادقا فلا قيمة لكل هذا . لذلك طالت المحادثات الهاتفية بينهما وتكبدت ماتكبدته من العناء ، وتكلفت الكثير من الوقت والجهد والمال ، حتى تفهم نزار فى النهاية وجهة نظر حليم وخاصة أنه عرف من الموجى أن التغيير بات ضروريا لوجود دوافع موسيقية ، كما أيقن أن كلماته لم تكن لها صدى فى نفوس الناس أكثر مما يحمله صوت حليم وماينضوى عليه من إحساس مرهف صادق . وعُدلت القصيدة وغناها العندليب بالشكل الذى صادف إحساسه الحقيقى مما أثر فيه تأثيرا مباشرا فى هذه المرحلة العمرية والتى كانت الأخيرة من حياته ، كل ذلك أدى إلى انهياره نفسيا وانهاكه عصبيا. فقد ساعد الجو العام للغنوة إلى إحالة الأجواء المحيطة المكتربة إلى جو اسطورى مهيب من التنبؤات المتشائمة الحزينة لألم الفقد والتلاشى ، فتزامنت مع نفسية حليم التى كانت فى أسوأ حالتها باعتبار أنها جاءت معبرة عن حالته الصحية المتأخرة ومنطبقة عليه تماما فكان من الصعب وصفها فى شكل غنائى ولكنه حدث ، وأن يؤديها بهذا الإحساس الرائع ولكنه أداه بأفضل مايكون الأداء ، لهذا أعتُبر لحن هذه القصيدة من الألحان الصعبة والأكثر شجنا والأفعم إحساسا فى تاريخ الغناء المصرى كله من حيث إعداده وتجهيزه وضع فيه كل من الموجى ونزار روحيهما وموهبتهما الفطرية ليصيغا لنا هذه التحفة الشعرية و اللحنية ذات القيمة العالية ، ليشدوها العندليب وهو فى قمة إبداع المتمكن الذى لم يكن بعده إبداع ولم يكن بعده تمكن.

ومع كل ذلك لم تقف قارئة الفنجان عند حد مهارة النص والإعجاز اللحنى ، كما لم تقف عند الأداء الطربى الرائق الجميل الذى شدا به العندليب ، فلطالما شدا من الروائع الكثير ، ولكن قارئة الفنجان تحديدا لها دلالات عميقة وإرهاصات وتفسيرات منطقية أخرى ، فبالرغم أن كلماتها لخصت كل شيئ تعلق بمعاناة العندليب وكانت معبرة عنه تعبيرا صادقا ، إلا أنها صادفت المحطة الأخيرة من حياته إذ انطوت على وجود إحباطات أخرى عانى منها وجاءت كاشفة لحقيقة معاناته مع نفسه ومع مرضه ومع الناس جعلته يشعر بأنه وصل لخط النهاية . أولاها حدوث تطورات خطيرة فى مرضه شكلت خطورة حقيقية على حياته التى أصبحت مهددة بين لحظة وأخرى ، رغم أنه عانى من ويلاته سنوات طوال وكان يعرف كيف يتعايش معه إلا أن هذا التعايش لم يعد مجديا فى هذه المرحلة وهو ماعرفه فى رحلته الأخيرة . وفى ذات الوقت تحديدا بدأت متغيرات تلوح فى الأفق بحدوث بوادر وشيكة لانتكاسات ستطول كل المستويات الثقافية وعموم الفن فى مصر ، وعلى الأخص الغناء ، وزد على ذلك أيضا كثرة الشائعات التى عانى منها العندليب والتى كان الغرض منها النيل من مسيرته الحافلة بالنجاحات التى وصل بها إلى أوج مجده باعتلائه قمة الغناء المصرى والتربع عليها منفردا بعد رحلة كفاح مضنية وغيرها من انتكاسات . لذلك جاءت عبارة " وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان " وعرفت كل ذلك صراحة ، بل وأعطت مؤشرا أن التألق والابداع والصدق فى الاحساس وصل منتهاه ، حيث أعطت قارئة الفنجان بكلماتها المعتمة للنفس ، المكفهرة للإحساس ، والملبدة بغيوم مشاعر الحزن الدفين ، مؤشرا بفقد حليم إحساسه بقيمة الحياة وتمسكه بها ، فامتلكه إحساس عميق من داخله بأنه سيغادر ، وغنى وكأنه لم يغن من قبل ، وانفعل وكأن حياته أصبحت رهن إشارة ، والناس لم ترحمه ، والنقاد لم تعذره ، وأبدع حليم فى أخر ليلة غنى فيها بأنين العندليب الحزين يسترجع كل شريط حياته من ألم وحب وفن وذكريات ، يعتصر حنجرته فى مواجهة مرض عات اشتد عراه وأخذت رياحه تتقاذفه وتعصف به وبكل فروع الأشجار التى عاش عمره القصير متنقلا بين أغصانها مغردا . بدا حليم وكأنه وجد فى قارئة الفنجان ضالته وكل ماكان يريد أن يعبر به عن دواخله من حزن وانكسار اليُتم الذى عاشه منذ نعومة أظافره ، وحبيبة لم تكن سوى هواء سارب مالبثت أن جاءت حتى غادرت وتلاشت ، وعاش على ذكرى لم يجد فيها غير الوحدة والشجن وألم المرض الذى ضاعف من معاناته ، وكان على يقين أن القادم لايفى بتحقيق ماكان يحلم به من قصة حب ورغبة فى الاستقرار ونعمة الصحة ، فعبر عن خيبة آماله واحبطاته بأنه سيرجع مهزوما .. مكسور الوجدان ، وأنه عاش حياته كلها يطارد خيط دخان ، بعد أن ضاعت وانسربت من بين يديه وأصبح يجرى وراء وهم .. وراء حب لاوجود له وأنه لم يأت بعد .. " ستفتش عنها يا ولدى فى كل مكان وستسأل عنها موج البحر وستسأل فيروز الشطآن وتجوب بحاراً وبحارا .. وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا " ، هنا فقط أيقن حليم معنى الانكسار والضياع وأنه لم ولن يبلغ بعد مناه " ليس لها أرض أو وطن أو عنوان " قمة الاستسلام لقدره المحتوم الذى بدأ يتسرب لكل خلاياه . لذلك لم يستمع حليم لأى من تسجيلات هذه الغنوة كعادته بعد كل حفل أداها فيه ، حتى لاتثار فيه شجونه وآلامه أكثر مما هو فيه، فما بداخله منهما استكفاه وفيهما زيادة .

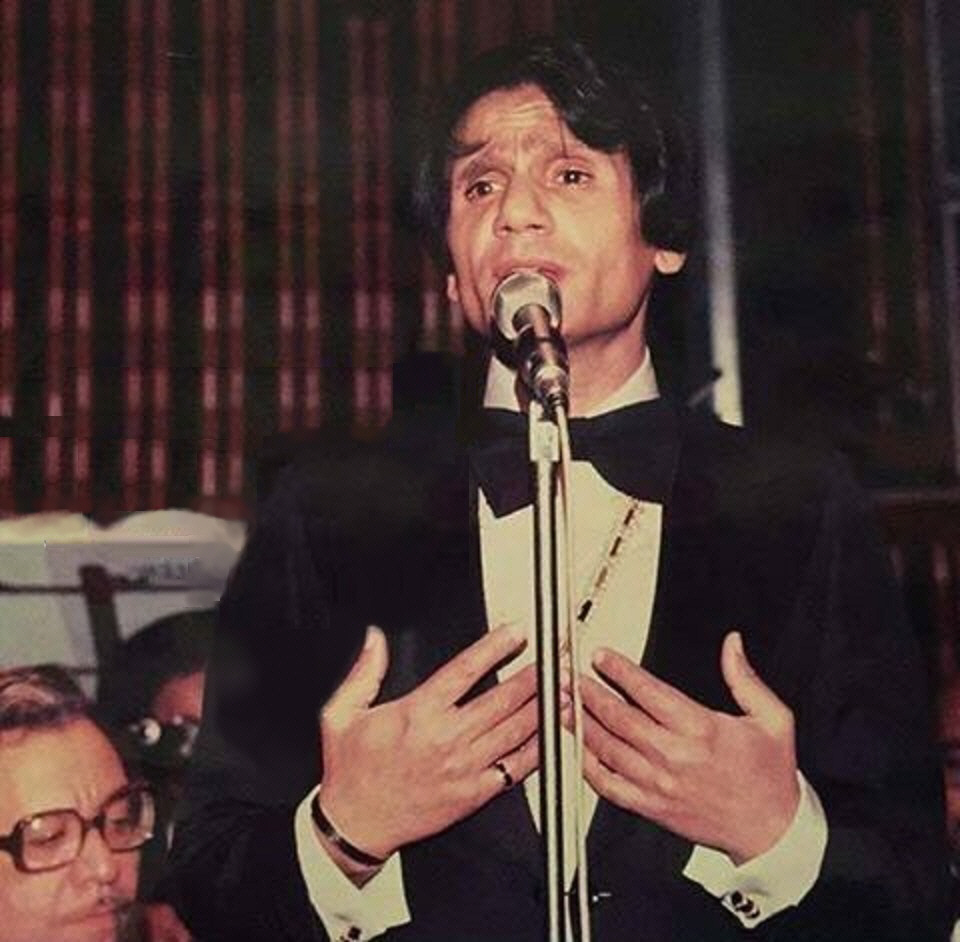

ولنعد لتلك الليلة البعيدة ، إننى لازلت أتذكرها بكل تفاصيلها ، كانت من ليالى شهر أبريل وتحديدا فى ليلة الخامسة والعشرين من عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين ، ليلة شم النسيم ..عيد ربيع حليم الأخير ، وعلى مسرح نادى الترسانة بالقاهرة ، وقف متألقا فى كل شيئ ، وكأنه كان يريد أن يودعنا وداعا أنيقا ، ظهر على المسرح بالحلية الداكنة الأنيقة ، وببيون أسود أضاف لمظهره حسنا وجمالا ، ورغم وجهه المشحوب إلا أن شعره بدا مصففا بعناية فائقة ، ورغم جسده النحيل المجهد والمتعب من ويلات مرضه ، إلا أنه قد بدت على هيئته المنهكة طاقة ملهمة هائلة تشع من عينيه الغائرتين فى مكابرة قاسية معاندة لعلته المفرطة . أتذكر كيف كانت ليالى القاهرة تختزل كل سحرها فى تلك الليلة استعدادا لتكون فى شرف استقبال العندليب .. استقبال يليق بروعة فنه وتألق حضوره الطاغى ، وكأنها تريد أن تتوقف من عناء تقلبات طول العام ، ومعاناة فصوله النفسية وشجونه حتى تلتقط أنفاسها عنده ، كى تتلمس فى صوته نسمات سحر الربيع القادم المستنبتة زهوره على حافتى حنجرته الملهمة لكل معنى من معانى الرومانسية الخالصة المرتبطة بأيام الربيع وبهجته . أتذكر كيف كانت تستقبله خشبة المسرح وهو يتوسطها بالحفاوة البالغة التى كانت تضج بها القاعة وتسمع لها دوى جاوز هذا المسرح الصغير إلى آفاق مصر كلها من محبيه بكل مدنها وقراها ، وبيوتها وشوارعها ، بأرضها الخضراء فى الوادى الفسيح التى تعرفه جيدا ، وسمائها الصافية التى حلق فى أجوائها سنوات من الكفاح من نقطة الصفر إلى قمة الغناء والتربع عليه ، وبصحاريها التى كان دائما يتغنى بتعميرها ويوصى بضخ الحياة فيها وريها مبشرا بتعمير أرضها كى ينتشر الخير ويعم فيها النماء ، بشبابها الغض الذى كان يمثل لهم طموحاتهم ويحقق لهم آمالهم ، حتى أصبح جزءا من تركيبتهم النفسية ، كان يعرف جيدا كيف يغوص فى أعماق دواخلهم فيرون أنفسهم فيه ، ويجدوا فى غنائه مايستطيعون أن يعبروا به عن إحساسهم ومشاعرهم حتى سطا على قلوبهم جميعا ، وصار يتصدر جيلا ، وعبر أجيالا لم يعيشوا زمنه ، ولكن عرفوه بالتوحد فى المشاعر والاحاسيس . إنها حفاوة من تراكمات سنوات الحب والعذاب والألم تغلغلت فى نفوس وقلوب كل المصريين ، فاستقبلوه فى تلك الليلة فى عاصفة مدوية من التصفيق المتواصل أخذت وقتا طالت مدته ، ومن خلفه جوقة الموسيقيين جالسين متأهبين بكل أناقة واحترام يتصدرهم القائد الفز للفرقة الماسية أحمد فؤاد حسن .. أوركسترا كبيرة من كبراء العزف الموسيقى وأساتذته ، هم من أفنوا معه سنوات طويلة مضنية من عمرهم بذلوا فيها أقصى طاقتهم فى بروفات أغانيه كى تصل إلى مستويات غير مسبوقة من المهارة والتمكن حتى تبدو موسيقاها على قدر كبير من الإتقان والإنسيابية تحاكى الكون حضوره وتألقه وحزنه الساكن فيه ، ثم يسرح صوته فينا منسابا ليداعب قلوبنا الشغوفة وعقولنا المتلهفة برقة مشاعره المعتادة ، نعم لازلت أتذكر كيف أثنى عليهم فردا فردا فى تقدمة استقطعت وقتا كبيرا ، وكأنه كان يريد أن يرد لهم الجميل بالثناء عليهم قبل أن يودعهم . الكل يرقب تحركاته وعيونهم تتجه صوبه بمنتهى التركيز والدقة فى تتابع ينتظرون مع آلاتهم مستعدين إشارة البدء من يده . فهم كانوا يقدرون قيادته لهم ، ويعلمون جيدا أنه كان بجانب براعة الغناء والطرب أيضا مايسترو وقائدا محنكا فى قيادة التوزيع الموسيقى . حانت البداية عندما أعطى الإشارة فتحول الصمت إلى جلبة ، والهدوء إلى ضجيج من ثلة مندسين ، ليسوا من جمهوره الكبير ، ولكنهم كانوا النواة لموجة تغيير تبدو جديدة .. نقلة جذرية فجائية سرت كالنار فى الهشيم ، سرعان مالبث أن اجتاحت مصر كلها من بعده . تراجع على أثره الجمال الفنى وتقنياته فى الغناء الذى بدأ فى الإعتذار بعد وفاته ليفسح المجال لقبح ردئ جديد وغريب آت ليجتاح الساحة الفنية بغناء ليس من موروثاتنا ولم نعهده ولن نعتاده ، قمة التفسخ من الأصالة الفنية والنفسية والروحية فى الغناء المصرى ، إلى الإنسلاخ من هذه التركة العظيمة التى ورثناها من أجيال أعطت وضحت وأبقت على موروث ثقافى وفنى له تقنياته وأصوله . توقف العزف هنيهة بعد أن أشار لهم بذلك ، ونظر تجاه هذه القِلة معاتبا ، حتى يسكتوا فسكتوا ، ثم عاود إعطاء الإشارة لتستأنف الموسيقى عزفها مرة أخرى ، إلا أنهم عاودوا مرة أخرى لإثارة الجلبة والضجيج غير المبرر منددين " الصوت .. الصوت " ، عاد ورجوهم الهدوء وحسن الاستماع وقال لهم " اسمعوا لو سمعتم هتسمعوا " ، وبدأ فى الغناء وغنى المقدمة وطالبه الجمهور بإعادتها فأعادها ، وغنى الكوبلية الأول وطالبه الجمهور أيضا بإعادته وعند الإعادة قاطعوه فى تتابع بصيحات وصفير ليثيروا غضبه " مش سامعين " ، " هنفضل نهيص " وأنسوه ماكن يتغنى به ، لقد ذهب التركيز من حليم وتاهت منه الكلمات وهو يغنى " بصرت ونجمت كثيرا لكنى لم أقرأ أبدا فنجانا ..." وسكت وتوقف عن الغناء ، فى حين واصلت الموسيقى عزفها ، ووضع يده على رأسه التى اشطاطت غضبا ، ثم استل من جيبه منديلا كبيرا وأخذ يخفف به عرقه الذى تفصد بغزارة مستنكرا كل هذه المحاولات من الإستفزاز . نظر إليهم بعينيه الغائرتين نظرة أسى وعتاب لاتنسى ، فيها كل شيئ : مرارة سقم ، وصرخة ألم ، ووجع قلب ، وحيرة وذهول لما يراه غير مصدق ، ولكنه جابه كل ذلك معاندا ، وفى إصرار بالغ وقف متحديا المواجهة والتصدى ومواصلة الغناء مهما كلفه ذلك حياته ، ثم ترك الميكروفون ، وعاد إليه غاضبا " أنا على فكرة كمان ، أنا بعرف أصفر ، وبعرف أتكلم ، وبعرف أعلى صوتى وأزعق " ويبتلع غصة بالقلب محاولا أن يكمل غناه.

إن حليم تفاجأ بما لم يعتده من جمهوره الراقى ، لم يتوقع يوما أنه سيُقابل بعواصف مفاجئة من الاستهانة والمزاح والصفير تحاصره بهذا الشكل ، فالصراخ مازال يعلو والتهريج يزداد والسخرية لم يشهد لها مثيل قط من قبل .. منذ حفلة الإسكندرية التى غنى فيها صافينى مرة فى مستهل حياته الفنية وقت أن كان لايعرفه أحد ، ولكن الأن لايوجد مايدعو لحدوث كل هذا الذى يراه ، فهو لم يعد مبتدئا حتى تستهونه الناس إلى هذه الدرجة ، بل هو المتربع الوحيد على قمة الغناء العربى والمصرى ، وله جمهوره العريض فى كل بلدان العالم . ضاق صدره وضاقت عليه وطأة نفسه التى أحكمتها خلايا كبده المتليف المهترىء وأطاحت بالقليل الذى تبقى والذى كان يسمح له بالغناء فقط بعد تحايل الأطباء المشرفين على علاجه لتسكين مرضه واسترضائه بأخذ العقاقير والمسكنات التى كانت تضيق صدره وتضيق عليه أعصابه كى يهدأ أثناء غنائه ، فلم يتبق له طاقة أخرى تسمح لك بمجاملة أو استعطاف أو استرحام أحد ، ومع كل ذلك رجوهم بأن يلتزموا الصمت كى يسمعوا هذا اللحن الجديد ، وقال لهم أنه لحن صعب ويحتاج للسمع والتركيز ، كان يجاهد جهادا مريرا فى استرضائهم ، وأحيانا مزاحهم فى محاولة كلفته الكثير من العناء والانتقاص من الرصيد القليل المتبقى من صحته المعتلة ، ولكن أسفا أتت كل محاولاته على ماتبقى من أعصابه التى سرعان ماانفطرت وتصدعت واهتزت بمنتهى العنف ، فراح معذبا يشدو من قلبه " لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود " وينهمك فى الغناء ويتصبب عرقا ويجف حلقه ، ويضطر كثيرا فى فواصل الكوبليهات أن يلجأ إلى تجرع بعضا من رشفات الماء كى يرطب به حلقه الذى بدا وكأن به غصة تزمه زما حيث وأوشك على الجفاف والتشقق والهلاك ، كل ذلك كان يأتى متزامنا مع الصراخ الذى كان يشتد .. والصفير الذى كان يعلو ، ومما زاد الطين بله ، أن أحدا من الجمهور أصر على أن يرتدى حليم على خشبة المسرح حلة من تصميمه ، جيوبها على شكل فناجين القهوة ، وهو مازاد من توتره وعصبيته أكثر مما هو عليه ، حتى انفلتت أعصابه تماما وراحت ملامحه تنطق بكل علامات الضيق المطبق والغضب الشديد ، فسمحت للقليل أن يتسرب ، ودفعته حالته أن يقول لهم بنبرة حادة " بس بقى " ومعها فقد أعصابه تماما وأخذ صبره طريقه للنفاد ، وبلغ معها إنهاك جسده كل تصور إنسانى ، وفاق كل فكرعقلانى ، حتى بدا المشهد كله وكأنه يتعرض لعملية اغتيال محكمة لتموت بعدها رغبته فى الحياة . كان الغناء فى تلك الليلة مكلفا للغاية ، وماأفدحه ثمن ، كلفه حياته التى بدأت فى الإنهيار من هذه الليلة الربيعية الأخيرة ، ويموت معها حليم اكلينيكيا مثلما كان يموت كل يوم ألف مرة وهو راقد على سرير المرض لتموت معه كل رومانسيات الغناء وأصالته ونرتد عن موروث ضخم كان لنا فيه باع طويل . وكلفتنا نحن الدخول فى خضم التخلى والوصول بالغناء إلى نقطة ألا شيئ ، وتضيع قيمة الغناء ، ويضيع معها كل أصول الذوق الفنى وجمالياته من بعده .

تبقى هذه الأسئلة وغيرها تبحث عن إجابة ، ولايوجد الأن على وجه الأرض من يستطيع أن يؤكد أو ينفى التكهنات الكثيرة التى واكبت قارئة الفنجان ويجيب عنها بارتياح ، لأن من يعرفها سيعرف بالضرورة أنه سيقرأ إيقاع زمن قد ولى ، بظروفه وأحواله وناسه ، وأنه من الصعب على أى أحد مهما كانت ذاكرته أن تظل قدرته على التحليل والاستنباط واستخلاص النتائج ستأتى بنتائج منطقية سليمة وإن كان يملك بعضها فإنهلايملكها كلها، لأن هذه الأغنية فريدة فى ظروفها وأحداثها ومواقفها التى واكبت ظهورها وأيضا أبطالها ، خاصة أن حالة حليم وقتها كانت تحتاج إلى تحليل دقيق وصادق وأمين : نفسيته ، ثم انهيار صحته فجأة ، وبعد ذلك رحيله عن دنيانا . إن إعجاز أغنية قارئة الفنجان أننا نكتشف أن بها جديدا فى كل مرة نسمعها ، كما اكتشفنا على مدار كل هذه السنوات الطوال أن من صعوبتها جاء نجاحها ، وأن خضم الجدل الكبير الذى دار حولها فى المعنى واللحن والأداء وكل الظروف المحيطة بها هو من أضفى عليها نكهة التفرد والريادة ، لذلك استحقت أن نبكى رحيل أبطالها الذين تساقطوا واحدا تلو الأخر ، وأن بكاءنا عليهم ليس معناه إلا ضياع الفن وجمالياته وأصالته ، وأن الربيع لن يعود ، وأن حليم لازال يموت كل يوم ألف مرة.